Людство за свою історію винайшло чимало знарядь для максимально ефективного взаємознищення. Але одним з найефективніших засобів впливу й підкорення була й залишається саме культура. Та сама, що, на переконання багатьох людей, є загальнолюдським надбанням і перебуває поза політикою.

Дуже наївно. Ніде й ніколи не існувало митців, які жили поза культурними, світоглядними, побутовими впливами свого часу, своєї державної ідеології, традицій і стереотипів. Геніальний Чайковський, в якого певна частина нашої навколокультурної спільноти фанатично вишукує українське коріння в родоводі і малоросійські мотиви в творчості, був за своїми переконаннями великоросом і монархістом. Послухайте його «Мазепу», знайдете весь набір імперських наративів. А музика справді геніальна і просочена українськими мотивами.

Культура насправді страшна зброя. Вона знищує духовно, асимілює, знецінює і поглинає. Насправді вся людська цивілізація то історія поглинання культур. Кожна намагається нав’язати свої звичаї, традиції, мову, віру, мистецтво. Не стану нагадувати, як кочові племена руйнували давні держави, скільки самобутніх культур знищили європейські колонізатори. Маємо значно ближчу нам і набагато актуальнішу тему багатовікового і далеко не рівноправного співіснування власної культури з культурою російською. Історію заборон, репресій, нав’язування комплексу меншовартості, штучного зближення культур за рахунок зросійщення і вихолощення всього українського.

Згадайте, після утворення союзу влада заходилася «розвивати» культурну сферу. В національних республіках постворювали театри, філармонії. У кожної з’явилися національні опери, балети. Біда лише в тому, що воно не виникало на справжньому національному культурному підгрунті, а штучно генерувалося за єдиною моделлю, калькованою з імперської культурної спадщини. Таким чином утворювався єдиний культурний простір, в якому національній самобутності залишили роль таких собі орієнтальних мотивів. Екзотики для туристів. Все мало наслідувати російську традицію, будуватися й розвиватися виключно за імперським зразком. Бути блідою і нецікавою копією російської культури.

Згадати хоча б оперу М. Лисенка «Тарас Бульба», яку в радянських редакціях безжально нівечили, заганяючи в рамки соцреалізму лібрето, а музику підганяючи під шаблонні традиції руського симфонізму. Чайковський геній, хто ж заперечує. Але це не значить, що всі мають бути його поганими копіями.

Або радянські шкільні підручники з української літератури. Їх нав’язливий акцент на зв’язки українських письменників з Росією, на вплив російської літератури… Ніби більше ніяких культурних впливів не могло бути. Мені в університеті, на факультеті української філології, вже за часів незалежності викладали окремий курс російської мови й літератури. Решта йшла скопом в курсі зарубіжної літератури. Досі пам’ятаю прикрий інцидент, коли мого однокурсника, що спізнився на заняття з тієї самої російської літератури, виставили з аудиторії через те, що він запитав дозволу увійти українською мовою. Пані ця нам більше не викладала, курс у нас з був затятий, але ж працювати в університеті залишилася… Разом із переконанням, що українській мові в Україні місце лише на уроках української мови та літератури і у виступах фольклорних колективів. А ще пригадую, скільки моїх однокласників були звільнені від вивчення української мови і байдикували на цих уроках. У них було, зрозуміло, менше домашніх завдань, тому решта учнів не могли не почуватися скривдженими. І не перейнятися ставленням до українського як до вторинного, необов’язкового, потрібного лише на уроці двічі на тиждень.

Зараз освіту формально ніби перевели на українську. Але поза заняттями учні, студенти, викладачі часто спілкуються російською. Звично, зручно, всі довкола так говорять, соромно говорити суржиком, — тисяча і одна причина, аби лише не українською. Досі чую, як в парку лунають російськомовні дитячі пісеньки. В соцмережах поширюються російськомовні цитати, вірші, кадри з радянського кінематографа. Глядачі сумують за балетами Чайковського. Все воно на перший погляд нібито безневинне, далеке від політики, але, споживаючи цей контент, незалежно від його мистецького рівня, ми несвідомо продовжуємо залишатися в імперському культурному просторі. Забуваючи, що Російська імперія, а потім і Радянський Союз давно перетворили культуру на потужну зброю експансії й асиміляції. І сучасна Росія продовжує використовувати цю зброю.

Генерація людей, які зросли на совковій уніфікованій псевдокультурі, нікуди не поділася. І продовжує поповнюватись молодими йолопами, які не замислюючись споживають цей культурний продукт. Так, там чимало шедеврів. Навіть у тоталітарних і людожерських режимах митці продовжують їх творити. Але загалом воно шкодить. Заважає усвідомити власну культурну ідентичність, спотворює уявлення про нашу культуру, традиції. Культивує комплекс меншовартості всього українського. А найголовніше — сприяє збереженню спільного культурного простору з ворогом. Думаю, людей, які досі не усвідомили, хто нам ворог, нині абсолютна меншість. А от тих, хто досі не зрозумів до чого тут наше вимушене спільне історичне, культурне, побутове минуле, значно більше. Хто досі продовжує підтримувати совкові традиції і споживати совковий маскульт і породжену ним огидну шароварщину. На жаль, сприяють цьому і наші культурні діячі. Чого варті хоча б так звані «українські» напів естрадні концертні програми на сцені нашого оперного, зроблені в стилістиці святкових концертів каналу УТ-1. Причому наслідують не лише стилістику, але й репертуар. Або мюзикл «Сорочинський ярмарок», де продовжують просувати образ українця як недорікуватого гуляки, персонажа гоголівських малоросійських анекдотів.

Ми все ще занадто міцно прив’язані до імперської культури. Кожен знає Пушкіна, Чехова, Чайковського, фільми Рязанова, пісні Пугачової … Список нескінченний. Молодше покоління знає російських лідерів думок із соцмереж. А поруч, наприклад, є ще Польща, з якою у нас також спільне історичне минуле і суперечливе сприйняття цієї історії, взаємні культурні впливи. А що ми знаємо про польську культуру, окрім хіба Міцкевича й Шопена? І тих не кожен пересічний українець згадає… У більшості з нас штучно сформованицй викривлений російськоцентричний світогляд. А у світі існує й інше кіно, книги, картини. Не треба довго шукати прикладів: навіть ці записки, проєкт абсолютно неприбутковий, донедавна писалися російською в розрахунку на суттєво більшу читацьку аудиторію…

І для багатьох наших співгромадян це, на жаль, звична зона комфорту. Вони не прагнуть пізнати ані справжню власну, ані інші культури, продовжують читати російських авторів, дивитися й розбирати на цитати радянське кіно, слухати «руський шансон», ностальгувати за радянськими святами і російським балетом. Втім, танцівників і балетоманів ще можна зрозуміти, бо тут справді репертуарна криза, бо більшість балетів пов’язані саме з Росією. Обиватель продовжує жити в звичній культурній парадигмі, тобто під впливом російських архетипів.

Всьому світу, насамперед США і Європі, в цьому плані простіше. Культурна експансія Росії не загрожує їм мовною асиміляцією. Вони в англомовному сегменті, в них є ще й інші культурні обрії. Їх століттями штучно не замикали лише на російське, Москва не була і не буде для них вінцем кар’єри, як це десятиліттями було в Україні.

Десятиліттями бути свідомим українцем в Україні було просто небезпечно. Ярлик українофіла, а пізніше — українського буржуазного націоналіста був не просто тавром, яке унеможливлювало успішне кар’єрне просування, а прямою загрозою свободі і навіть життю. І весь цей час в Україні були цілі генерації митців, які продовжували творити українське й українською, хоча система нещадно їх нищила. Ми ще досі не усвідомлюємо наслідки цієї політики і справжні масштаби наших втрат як від фізичного винищення й переслідування наших митців, так і від їх асиміляції і зросійщення. Кожен мав право вибору: інтегруватись в совкову культурну парадигму чи постійно мати проблеми з самореалізацією і жити в постійній небезпеці. Нікого не дивує той цікавий факт, що в Радянському Союзі не існувало російських буржуазних націоналістів?

Мене все більше турбують думки про те, як розірвати це ганебне замкнене коло. Як важливо займатися просвітою. Щоб обиватель знав не лише Пушкіна і Чехова. Щоб знищити ці стереотипи. Щоб уникнути страшної небезпеки знов пірнути з головою в ностальгійне совкове болото.

Я теж значною мірою продукт радянського і пострадянського виховання й освіти. І розумію, що жодна держава, жодна просвіта нічого не вдіє, якщо не почати з себе. Просто перестати спілкуватися російською. Здолати в собі виховану дівчинку, змалечку навчену відповідати тією мовою, якою до неї звернулися. Часи толерантності скінчилися 24.02.22. Не поширювати російськомовний контент в мережі. Без винятків для власних давніх дописів і навіть віршів. Вивчати українське мистецтво, традиції, звичаї, історію. Шукати першоджерела, а не спотворену шароварну виставкову експозицію, на яку імперія перетворювала національні культури. Обирати україномовний контент, українські переклади зарубіжної літератури (з останніми в мене особисто проблема: не задовольняє рівень, страшенно дратують русизми й кальки). Вдосконалювати мовну культуру, тим паче, що всі словники й довідники зараз доступні у смартфоні. Перевірити наголос, правопис, уточнити значення слова можна за пару хвилин. Починати з себе і намагатися тягти за собою тих, хто поруч. Це може кожен відповідальний громадянин.

А що ж держава? А держава, як на мене, має забезпечити незаперечне домінування української мови, вітчизняного україномовного культурного та мистецького продукту. Забезпечити належний рівень викладання української мови, історії, літератури. І ще — англійської, володіння якою суттєво розширить можливості і конкурентоспроможність українців у всьому світі. І ще максимально ускладнити, якщо вже не вдається наглухо перекрити, всі канали російського впливу. Фільми, книги, гастролі, публічне виконання російських творів. Якщо комусь кортить, нехай купує за великі гроші для власного споживання. І натомість забезпечити режим максимального сприяння українським мистецьким і культурним проєктам. Знов-таки, якщо хтось хоче створювати продукт іншими мовами — власним коштом або за рахунок меценатів. Ви коли-небудь бачили, щоб німці на державному рівні спонсорували видання французьких книжок і навпаки? То чому в нас це має працювати інакше? Російський ринок має стати максимально недоступним для наших митців перш за все з етичних і репутаційних міркувань. Зрозуміло, що за обсягом цільової аудиторії і прибутковістю україномовний продукт не в змозі конкурувати з аналогічним російськомовним. І завдяки нашій штучно створеній спільній культурній спадщині, нашій тотальній зросійщеності і комплексу меншовартості щодо всього національного туди нашим діячам значно простіше інтегруватися. Тому зробити український вибір єдино прийнятним має допомогти держава. Грантами, цільовою підтримкою, стимуляцією меценатства і спонсорства вітчизняних проєктів. І тільки після відродження власної культури, мінімум через пару десятиліть можливо поступово звертатися до кращих набутків російського мистецтва. Тих, які витримають конкуренцію на рівних з набутками інших культур.

Головне знов не пірнути в таке любе багатьом звичне постсовкове культурне болото. Бо то шлях в нікуди. Треба відроджувати справді своє, самобутнє. Воно вціліло. Воно має неймовірний потенціал для подальшого розвитку. І значно багатше і різноманітніше за офіціозний шароварний постсовковий мейнстрім.

Час ламати культурні шаблони, які шкодять нашому поступу.

Первые впечатления 48-го театрального сезона

47 сезон. Итоги.

Завершение 47-го сезона

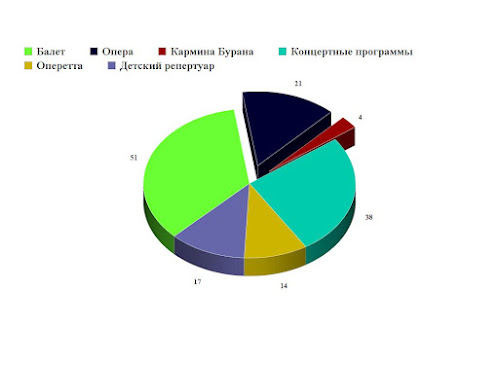

Обычно завершающий месяц театрального сезона бывает особенно насыщенным и интересным. И при беглом взгляде на июньскую афишу нашего оперного могло показаться, что и завершение 47-го сезона не станет исключением из этого правила. Названий в афише много, но половину репертуара составляют концертные программы, в том числе на крыше Меноры, наши непременные две оперетты и столько же детских спектаклей. На долю основных жанров в итоге осталось не так уж и много: 6 балетов, 3 оперы и «Кармина бурана».

Но зато каждый из доставшихся на долю ценителей оперного жанра спектаклей июня был событием как минимум выдающимся. Впрочем, с нашими нынешними репертуарными тенденциями мы скоро любую оперу в афише будем воспринимать, как праздник. В нашем театре это уже давно исчезающий жанр.

Тем приятнее, что завершение сезона ознаменовалось премьерой оперы С.Рахманинова «Алеко» и его же оркестровой сюиты «Симфонические танцы», об исполнении которой театральная афиша по непонятной причине вообще не сообщала. Хотя таким пополнением репертуара симфонического оркестра театра можно только гордиться. Но я не стану подробно останавливаться на этом вечере, поскольку ему была посвящена отдельная заметка.

«Травиату» поклонники оперы ждали с особенным нетерпением. Очень уж хотелось перебить неприятнейшее послевкусие майского спектакля с пресловутой оперной дивой… И увидеть и услышать наконец Екатерину Мысь, числящуюся в труппе с начала сезона. В целом дебютантка, обладающая не самым большим, но приятного тембра гибким голосом и хорошими актерскими данными, произвела неплохое впечатление. И, возможно, понравилась бы мне еще больше, как и весь спектакль, если бы не очередные эксперименты с приглашенным дирижером. Как по мне, наши штатные трое вполне способны справиться с таким «грандиозным » оперным репертуаром в целых 3 спектакля в месяц! Оркестр под управлением С.Скрипника временами раздражал своей громогласностью, перекрывая певцов. Да и темпы не всегда казались вполне комфортными для солистов. Из-за этого спектакль воспринимался неровно и нервно, хотя и солисты, и дирижер приложили немало усилий, чтобы он получился.

И, наконец, закрыли мы оперный 47-й сезон одним из самых красивых и ярких наших спектаклей, который, к огромному сожалению, так редко появляется на сцене. Долгожданной «Аидой», в которой состоялся еще и дебют Н. Еременко в заглавной партии. Отрадно, что после длительного отсутствия в афише спектакль прозвучал очень достойно.

Большой интерес вызывала и июньская «Кармина бурана», в которой было анонсировано сразу три дебюта. Состоялось, правда, только два — М.Книгницкой и В.Мельника. Но в целом спектакль бесконечно разочаровал своим совершенно разобранным состоянием (его вообще репетировали?! Порой возникало ощущение, что дирижер, хор, балет, оркестр и солисты впервые друг друга видят!) и крайне неудачной подзвучкой, создававшей впечатление топорной фонограммы вместо живого звука. Где-нибудь есть курсы повышения квалификации, где звукооператорам объясняют разницу между эстрадным концертом и классической музыкой и оперным вокалом? Впрочем к качеству исполнения в этот раз было столько вопросов, что звукорежиссер, пожалуй, наименьшая из бед.

Балетная часть июньской афиши порадовала разве что тем, что мы наконец увидели «Шопениану», и «Пахиту». Увы, лишний раз убедившись, что нынешний сезон никак нельзя назвать успешным для Е.Печенюк. В «Шопениане» состоялся дебют А.Веретиной, которая продолжает покорять новые балетные вершины, подтверждая свою репутацию одной из самых техничных и ярких наших балерин, Приятным сюрпризом в этот вечер стало также дебютное выступление И.Байтлер в вариации из «Пахиты», которую в премьерных спектаклях блестяще исполнила Е.Салтыкова. После ухода этой балерины ее успех пытались повторить С.Арчакова и Е.Галушка, после чего неподатливый номер заменили вариацией Амура из «Дон Кихота». И вот новая и, на мой взгляд, достаточно успешная попытка станцевать вариацию, которая очень украшает спектакль. Вообще именно вечер одноактных балетов оказался самым щедрым по части дебютных выступлений ( кроме уже упомянутых, мы впервые увидели Л.Бивол в 11-м вальсе в «Шопениане», Е.Бадалову и Д.Коваленко в па-де-труа и Ю. Белан в вариации в «Пахите»).

К единственному уцелевшему в афише театра современному балету я, признаться, отношусь весьма прохладно. В «Carmen&Jose» меня слишком смущает его откровенная попсовость, нарочито голливудская стилистика и кинематографичность. Однако спектакль имеет успех у широкой публики, и я периодически освежаю свое впечатление, стараясь попасть на Е.Шмигельскую, которой, на мой взгляд, лучше всех удается образ Кармен. Именно поэтому мне и довелось стать свидетелем самого нелепого на моей памяти сценического дебюта. Кому и зачем понадобилось вводить тонкого и романтичного С.Зданского в партию Тореро, решенную в подчеркнуто гротескном ключе? Образ этот солисту категорически не подходил, и зрелище получилось очень странное, не говоря уже о сорванной высокой поддержке, когда дебютант запутался ногами в разбросанных по сцене деталях костюма партнерши и оба едва не рухнули на пол…

Разумеется, не обошлась июньская афиша и без «Лебединого озера», уникального спектакля, обреченного на успех в любом исполнении, который сам себя продает и потому любим не только широким зрителем, но и театральной администрацией, так как ей не приходится напрягаться с рекламой и прочими маркетинговыми заморочками. Впрочем, у нас, чем напрягаться с рекламой, предпочитают просто не ставить в афишу под предлогом того, что спектакль не продается. Порочная практика длится годами, зритель сидит на голодном пайке из одних и тех же названий, теряя интерес к театру, в котором все уже видел. Вот и в этот раз даже не удостоили спектакль с приглашенной солисткой НОУ отдельной афиши. Даже в буклете с репертуаром указали только фамилию исполнительницы и ни слова о том, кто это и откуда… А ведь Ю.Москаленко, которую мы имели удовольствие в третий раз увидеть в партии Одетты-Одилии, этого заслуживает! Прекрасно сделанный образ, яркая энергетика, обаяние, уверенная техника, когда смотришь и не переживаешь, дотянет или не дотянет…, — как же мне всего этого недоставало в наших лебедях после того, как завершила свою сценическую карьеру моя любимая балерина, многие сезоны блиставшая в этой партии на нашей сцене! Если так обнищали, что нет денег на афиши (хотя на шумиху вокруг Максаковой ресурсы ведь нашли!), можно было бы хоть в соцсетях о солистке рассказать, интервью сделать… Публика, при всей ее непритязательности и готовности смотреть этот балет в любом качестве, заслуживает знать, за что она платит. Хотя о чем я… Какие интервью и анонсы… У нас в составах, часто появляющихся в Инстаграм лишь за час-полтора до начала спектакля, даже дирижеров, несмотря на настойчивые просьбы зрителей, не указывают… На страницах театра вовремя только неугодные комментарии удаляют… Но вернемся к балету. Наконец в конце сезона состоялось возвращение на сцену С.Лисняк, станцевавшей па-де-труа. Одна из самых опытных наших солисток, в репертуаре которой практически все главные партии в спектаклях театра, надеюсь, еще не раз порадует своих поклонников. Особенно я скучаю по ее Авроре… В целом спектакль мог бы стать очень запоминающимся, если б не тот прискорбный факт (очень надеюсь, что это не более, чем досадная случайность), что это было самое неудачное выступление Е.Кучвара за весь сезон. Не повезло…

Завершился балетный сезон «Золушкой» с М.Лоленко и А.Литвиновым. Последняя наша балетная премьера, не устаю это повторять, покорила меня удивительной гармоничностью и глубиной. Одна беда: публика воспринимает балет как детский, поэтому в зале стоит визг, писк и гвалт… Возможно, стоит все же наконец подумать о возрастных ограничениях для вечерних спектаклей, как во всех нормальных театрах, и об адаптированных дневных детских версиях балетов? Заплатить за билет на вечерний спектакль и попасть на детскую площадку с неугомонными детьми и не всегда адекватными мамами-бабушками, вряд ли предел мечтаний для тех, кто пришел посмотреть балет, а вынужден весь спектакль терпеть шум и возню за спиной… Впрочем, это проблема не только «Золушки», но и «Щелкунчика»… Некоторые умудряются крошечных детей на оперу в 4 действиях притащить. Жалко смотреть, как эти бедолаги маются, не понимая, за что им это наказание… Вряд ли когда-нибудь потом эти жертвы приобщения к высокому искусству это самое искусство полюбят… Если родители не способны адекватно оценить, подходит ли спектакль для детского восприятия (а часто-густо я вижу, что и сами они не совсем понимают, куда и зачем пришли и о чем спектакль), способны ли их дети высидеть двухчасовой балет, пора прибегать к административным решениям. Тем более, что при двух билетерах на весь зал и балкон уследить за порядком просто невозможно.

Июньская афиша оказалась необыкновенно насыщена концертными программами, две из которых прошли на крыше Меноры. Но премьерой была лишь одна из них — вечер французской музыки. И это все, что было об этом концерте известно. Для него как раз сделали отдельную афишу, которая просто потрясала своей «информативностью», поскольку не содержала ни имен участников концерта, ни его программы (французская музыка понятие весьма растяжимое, а от нашего театра всего можно ожидать!), ни даже имени дирижера… Не знаю, как остальная публика, а я не желаю покупать кота в мешке. Особенно, если речь идет о концертных программах нашего оперного. Слишком много было досадных разочарований. Поэтому концерт прошел без меня.

Концерт ко Дню Конституции Украины, предполагавшийся первоначально в формате оупен-эйр, провели все же в зале театра. Как обычно, не сочтя нужным предупредить публику. И лично мне было не вполне комфортно оказаться вдруг в театральном зале в кроссовках… Концертная программа, к моему разочарованию, практически дублировала прошлогодний концерт, посвященный Дню Независимости, который прошел на площади перед театром. Ужасно раздражало засилье попсы в программе концерта академического оперного театра, микрофоны, а более всего — топорная работа звукооператора. Ну почему у нас думают, что Могилевская и Вакарчук — подходящий репертуар для солистов оперы?

Разумеется, невозможно было и обойти вниманием и концерты на крыше Меноры. Тем более, что программа музыкальной вечеринки «Краща ретро-колекція епохи» уже звучала в фойе театра и произвела очень яркое впечатление. Как и все проекты главного дирижера Н.Яцкива. Поэтому, конечно, хотелось послушать снова. Да и особая атмосфера этой концертной площадки не могла не привлекать, хотя первое посещение ее в августе прошлого года нам и испортил дождь. В этот раз погода благоприятствовала, и концерт прошел с заслуженным успехом. Единственная досада — в театре одновременно с этим концертом шел концерт школы классического танца, так что посмотреть на нашу юную балетную поросль мне не удалось.

И, наконец, завершился июнь и 47-й театральный сезон театрализованным шоу «Ночь в опере». Это уже вторая в истории театра попытка мероприятия подобного формата, которая, нельзя не признать, удалась гораздо лучше предыдущей. Правда, сознаюсь честно, помня печальный опыт позапрошлого сезона, мне пришлось постараться, чтобы почти вся концертная программа в фойе второго этажа пролетела мимо моих ушей. Боюсь, именно это в значительной степени и способствовало моему в целом положительному впечатлению от вечера. К счастью, организаторы на этот раз задействовали все три яруса театра, поэтому можно было выбирать. Мне очень понравилось оформление фойе, обилие интересных фотозон, выставка костюмов, а особенно — театрализованный балетный экзерсис в балетном зале в фойе третьего этажа. Было очень интересно вблизи увидеть, как это происходит. Но в этот раз шоу проходило летом, поэтому, кроме многолюдной толчеи, донимала еще и духота. И бесконечная очередь в единственный буфет, где можно было купить прохладительные напитки.

Собственно концертная программы вечера, как обычно, получилась неровной по уровню исполнения. Но хотя бы не такой уныло банальной, сто раз петой-перепетой чуть не в каждом концерте, как в прошлый раз. Больше всего меня разочаровали номера из «Волшебной флейты». Зато снова порадовал оркестр под управлением Н.Яцкива, исполнивший увертюру к опере «Тарас Бульба» и зажигательный марш Радецкого. Ну, а второе отделение сразу же разочаровало тем, что снова использовались микрофоны, которые я категорически не приемлю в оперном театре. И что-то невнятное стало твориться с конферансом. Увлекшись шуточными репризами и диалогом между собой, ведущие попросту не назвали имена чуть ли не половины участников концерта. А кто такие и откуда взялись дирижер С.Горкуша и тенор М.Ворочек (кстати, раз уж пригласили солиста из Харькова, то можно было дать нам послушать, как он поет оперу, а не попсу!) публика так и не узнала, хотя это было их первое выступление в нашем театре. Украшением второго отделения стали, разумеется, балетные номера, особенно виртуозное фуэте А.Веретиной в па-де-де из «Пламени Парижа». Вечер прошел с большим успехом и в целом оправдал ожидания большинства зрителей. И, в общем-то, достаточно адекватно продемонстрировал уровень театра.

47-й сезон стал историей. Остается ждать нового 48-го и надеяться, что он состоится и принесет перемены к лучшему.

Ворчун меняет адрес

Уважаемые читатели моих заметок!

В связи с постоянно возникающими проблемами с доступом к блогу, приходится переезжать.

Всех, кому интересен обзор мартовской афиши театра, жду по ссылке https://vorchundn.blogspot.com/2019/02/45_10.html

Туда же перенесены все публикации за 45-й театральный сезон.

«Щелкунчик»: возрождение или… ?

15 февраля мы увидели первую после смены власти в театре премьеру. Впрочем, разговоры об обновлении «Щелкунчика» шли задолго до смены руководства. Не знаю, как далеко зашел процесс и сколько на анонсированную постановку Д.Омельченко успели потратить сил, времени и средств (думаю, и не узнаю: это уже не первая постановка, так и не увидевшая свет рампы), но в итоге зрители увидели совсем другой спектакль. К радости большинства поклонников шедевра Чайковского, все-таки классический, несмотря на все изобилие эффектных трюков, акробатики и технических сложностей.

Публика, до отказа заполнившая зал оперного, приняла нового «Щелкунчика» ожидаемо восторженно. Впрочем, точно так же, как и премьеру предыдущей версии в 2008 году. Так уж исторически сложилось, что практически любая постановка этого балета обречена на успех. К тому же зритель успел соскучиться по ярким балетным премьерам, которых мы не видели со времен обновления «Лебединого озера».

Скажу сразу, что лично я буду скучать за нашим старым спектаклем. Пусть он не был таким ярким, богатым и эффектным, зато очаровывал гармоничностью, поэтической атмосферой, ощущением чуда. Новая постановка, к сожалению, для меня оказалась совершенно лишена этого очарования. Это ни хорошо и ни плохо. Это просто совершенно другой спектакль. Более сложный технически и для солистов, и для кордебалета, более пестрый, дивертисментный и даже какой-то карнавальный по своей стилистике, и более детский, чем бережно перенесенный в свое время на нашу сцену З.Зинченко питерский вариант «Щелкунчика». И еще, пожалуй, очень и очень сырой, что не удивительно при таких темпах подготовки премьеры.

Но у публики постановка, думаю, будет иметь успех. В ней много эффектных трюков, разноплановых танцев, ярких красок и эмоций. Зрители такое любят. Непонятно правда, для чего придумали заменить танец сарацинов в первом акте совершенно невнятным, статичным и откровенно скучным танцем с масками.

Еще одной уникальной особенностью спектакля стало то, что чуть ли не впервые за последние лет 10 премьеру доверили кому-то еще, кроме Елены Печенюк. Я всегда приветствую конкуренцию, без нее в труппе воцаряется болото! Премьерный спектакль неожиданно для многих зрителей достался Алине Веретиной. Признаться, это одна из немногих солисток, на которую мне сейчас интересно смотреть. Яркая, обаятельная, техничная, полностью отдающая себя танцу. И вчерашняя премьера не стала исключением. Единственное, что разрушало гармонию образа, — это слишком бросающаяся в глаза разница в росте с партнером.

И, кажется, впервые меня разочаровал Принц Е.Кучвара. Точнее, показался просто невероятно уставшим, почти измученным. Было ощущение, что солист думает только том, как дотянуть до конца спектакля. Надеюсь ,это просто досадная случайность.

Самыми яркими в этой постановке мне показались номера из сюиты характерных танцев. Но и здесь не обошлось без ложки дегтя. Испанский танец оказался каким-то совершенно пресным, лишенным огня и темперамента. Да и костюмы эти мы видели уже не в 1 спектакле театра. Не произвел на меня особого впечатления и французский танец. Но зато такого восточного танца наша сцена еще не видывала. По стилистике номер напоминал скорее дуэт из олимпийской программы по фигурному катанию. Эти сложные и очень эффектные акробатические поддержки, как по мне, ближе именно этому виду спорта ,чем балетной классике. Но смотреть было интересно. Браво дуэту Владиславы Колесник и Алексея Чорича, которые сумели достойно справиться со всеми этими сложностями! Китайский и русский танцы были поставлены гораздо более традиционно, но зато подкупали легкостью исполнения и невероятной энергетикой. Очень понравились солистки Е.Бадалова и М.Щербина.

Это, пожалуй, самые яркие впечатления от вчерашней премьеры. Декорации мне показались довольно банальными, особенно в первом акте. Разрекламированное в анонсах спектакля «усиление боевых сцен» на деле, как по мне, только добавило лишней суеты и растянуло действие. Мне лично гораздо интереснее Маша и Принц, чем все эти затянутые мышино-кукольные баталии, далеко не идеальный по исполнению поединок Щелкунчика с Королем мышей и стрельба конфетти из игрушечной пушки. Но маленьким зрителям, думаю, именно это будет интереснее, чем всякие там вальсы и па-де-де. Кстати, а танцевать на этой россыпи конфетти потом удобно?

Но главным разочарованием оказалась музыка. Если наш оркестр так звучит на премьере под управлением нашего главного дирижера, то что уж тогда говорить о рядовых спектаклях…

Парад премьер («Аида» 26.01.2019)

Аида — Е. Самойлова (премьера), Радамес — В.Лисковецкий (премьера), Амнерис — З. Каипова, Амонасро — А.Ломакович (премьера), Рамфис — И.Бабенко, Царь Египта — В.Бабенко — премьера, Жрица — .Е. Кравченко (премьера), гонец — И.Садовой (премьера). Дирижер — Тарас Мартынык.

Итак, долгожданное событие наконец свершилось. Глазам днепровских поклонников оперного жанра не только снова явили одну из лучших оперных постановок театра (напомню, что в прошлом сезоне мы видели «Аиду» лишь однажды, а в нынешнем смотрели впервые), но и радикально обновили состав исполнителей. Сразу 6 премьер и приглашенный дирижер, для которого, насколько мне известно, это было тоже первое выступление в этой опере, — такое на нашей сцене случается нечасто!

Поскольку в начале сезона труппа театра потеряла последнюю свою исполнительницу партии Аиды, ввод в спектакль новой солистки был предрешен. Но интригу в театре держали почти до последнего. Имя нашей новой Аиды стало известно почти накануне спектакля. Думаю, я не выдам никаких особенных закулисных тайн, рассказав, что эту партию готовили Елена Самойлова и Татьяна Улькина. Как по мне, голоса обеих солисток не вполне подходят для этой партии, но выбирать не приходится. В итоге предпочтение отдали более опытной Самойловой. Помимо красивого тембра, эта солистка обладает еще и даром создавать яркие сценические образы, подкупающие своей искренностью и достоверностью. Я особенно люблю ее Лиу, Иоланту, Микаэлу, очень тепло вспоминаю единственное в ее карьере выступление в партии Дездемоны. Первая Аида Самойловой получилась очень нежной и хрупкой. Героиня вызывала живое сочувствие, на нее было интересно смотреть. Местами мне лично хотелось бы более яркого, насыщенного и полнокровного звучания, но с таким легким голосом да еще и при дебютном исполнении столь сложной партии я, наверное, требую слишком многого сразу. В целом впечатление осталось очень и очень приятное и хочется услышать эту Аиду снова.

Появление в нашем театре нового исполнителя партии Радамеса — событие действительно историческое. За более чем четверть века моей театральной жизни это всего лишь вторая премьера в этой партии, свидетелем которой мне довелось стать. Первой в незапамятные времена был дебют Виктора Луцюка. Но с тех пор в этой партии безраздельно, если не считать тоже уже почти всеми забытых выходов В.Парубца и одного-единственного выступления приглашенного солиста, который меня впечатлил настолько, что я даже фамилии его не припомню, на нашей сцене безраздельно царил великолепный Эдуард Сребницкий. И те, кто знает мою многолетнюю увлеченность сценическими образами этого артиста, легко поймут, насколько сложно мне здесь претендовать на объективность. Честно признаю, что для меня превзойти этого Радамеса вряд ли кому-то удастся. И все же рискну поделиться своими впечатлениями.

Скажу сразу, что если бы в этом спектакле на сцену вышел дебютант, впервые в своей карьере певший эту партию, то это исполнение заслужило бы искреннее мое восхищение. Но В.Лисковецкий — солист многоопытный, Радамес ему не в новинку. И тем удивительнее было то и дело замечать, как артист выпадает из образа. Мне не хватило фактуры, харизмы, масштабности, героичности. Особенно сильно это ощущалось в первой половине спектакля, и уж совсем разочаровал выход героя во втором акте, смазавший всю торжественность сцены. В сцене у Нила образ воспринимался уже гораздо лучше. Довершил впечатление очень неудачно подобранный парик, никак не сочетавшийся в моем капризном восприятии с египетским костюмом и прочим антуражем. Вот на лбу Канио, Туридду, Хозе или Каварадосси эта челка была бы вполне к месту. Но если отбросить внешнее несоответствие костюма и прически, некоторую, на мой взгляд, излишнюю декоративность поз и пластики и этот злополучный неудачный выход на сцену и сосредоточиться только на пении, то это выступление, пожалуй, превзошло мои ожидания.

Приятно признать, что этот вечер стал для меня источником интересных открытий в плане восприятия одного из образов. Раньше этого персонажа мне всегда заслонял колоритный и харизматичный Радамес, хотя в партии Амонасро мне доводилось слышать нескольких очень ярких солистов. А ведь с самого первого момента своего появления на сцене именно пленный царь эфиопов становится главной движущей силой всей интриги. Словно опытный шахматист, он мгновенно оценивает расстановку фигур и начинает свою хитроумную игру, ставка в которой — жизнь и свобода. И почти ее выигрывает.

Первый выход Андрея Ломаковича, самого молодого и неопытного солиста из четырех главных героев, в партии Амонасро получился очень уверенным. Мне очень понравился цепкий острый взгляд, которым артист окинул всех присутствующих на сцене при первом своем появлении, его живая, но сдержанная реакция на все происходящее и исполненная спокойного достоинства манера держаться. Ощущалось, что перед нами прежде всего мудрый и расчетливый политик, опытный игрок, мгновенно просчитывающий возможные варианты развития событий и готовый воспользоваться малейшим шансом на освобождение. Единственный момент, где мне, пожалуй, все же не хватило выразительности, это переход от рассказа о том, как герой тщетно искал смерти в бою, к мольбе пощадить жизнь пленников. Вот в этом самом «Ma tu Re, tu signore possente…» хочется больше чувства, больше экспрессии, проникновенности. В целом же дебют получился весьма многообещающим.

Самым слабым звеном в квартете главных героев оперы ожидаемо оказалась Амнерис в исполнении Зои Каиповой. Увы, ни статус заслуженной артистки, ни богатейший сценический опыт в этом случае не помогли. В противостоянии героинь образу Амнерис явно недоставало именно породы, царственности. Особенно на фоне столь утонченной Аиды. А уж пощечина, которую Амнерис влепила Радамесу в финале их дуэта в 4 акте (увы, этот дуэт, самый, пожалуй, мой любимый фрагмент оперы, в этот вечер, как по мне,оказался самой слабой сценой спектакля) окончательно низвела зрелище до уровня примитивной мыльной оперы.

Еще одним неожиданным открытием этого спектакля стала Жрица в исполнении Екатерины Кравченко, которой удалось наполнить этот образ почти мистическим величием.

Царь Египта в исполнении Вадима Бабенко показался мне менее ярким, чем другие сценические образы этого солиста. Но стоит признать, что в этой партии особенно негде развернуться. Но и вокально наша семейная династия басов в этот вечер меня не очень впечатлила.

То же могу сказать и о Гонце в исполнении Ивана Садового. Партия крошечная, всего несколько фраз, но даже в ней можно создать запоминающийся образ. Но в этом спектакле не сложилось.

В целом же спектакль мне напомнил лоскутное одеяло. Удачные сцены, яркие и трогательные моменты, интересные актерские решения чередовались с откровенно слабыми или недоработанными. Но этого и следовало ожидать при таком количестве вводов. Хочу надеяться, что актерскому ансамблю нашей столь радикально обновленной «Аиды» в будущем удастся добиться большей цельности, гармоничности и выразительности. Ведь даже сейчас, несмотря на все недостатки, смотреть и слушать спектакль уже было интересно! Но это возможно только при регулярном появлении этой оперы в афише. Одного-двух спектаклей в сезон для достойного уровня исполнения катастрофически недостаточно. Впрочем, это касается не только «Аиды», но и доброй половины нашего оперного репертуара.

Отдельно хочется отметить работу дирижера, нашего гостя из Хмельницкого Тараса Мартыныка. Для него это первое выступление в нашем театре. Но маэстро вполне удалось совладать и с непростой акустикой нашего зала, и с нашим оркестром, звучание которого в нынешнем сезоне вызывает столько справедливых нареканий. Нашим музыкантам очень недостает сейчас твердой руки. Наш главный дирижер, даже если бы очень захотел, не в состоянии объять необъятное и практически в одиночку тащить весь репертуар. Разумеется, чуда не случилось, и наши медные духовые, особенно досаждающие моим ушам, не обрели, как по мановению волшебной палочки, идеального звучания. Но тем не менее спектакль прозвучал очень достойно. И мне бы хотелось снова видеть этого дирижера в наших спектаклях.

Несколько слов о «Турандот» 20.01.2019

Турандот — Е.Мыколайко, Лиу — Е.Кравченко, Калаф — И.Шевчук (премьера), Тимур — М.Иващук (премьера), министры — В.Гудзь, Т.Парулава, Н.Ефименко, Мандарин — А.Ломакович, Альтоум — И.Садовой. Дирижер — Ю.Пороховник.

После сегодняшнего представления «Принцессы Турандот» даже у такого вечно недовольного зрителя, как автор этих заметок, осталось неожиданно приятное послевкусие и стойкое впечатление, что при благоприятном стечении обстоятельств и более-менее регулярном появлении в афише этот спектакль имеет все шансы стать украшением нашего репертуара. И мне жаль, что такой удачный спектакль привлек намного меньше публики, чем декабрьское представление этой оперы с приглашенным солистом.

Очень приятно было ощущать самоотдачу, с которой в этот вечер работали артисты. Поверьте, опытный зритель это всегда чувствует, и многое за это готов простить.

Очень приятное впечатление произвел Максим Иващук, впервые исполнивший на нашей сцене партию Тимура. В его герое ощущалось царственное достоинство, привычка властвовать. Этот царь свергнут с престола, но обрушившиеся на него бедствия не сломали его гордый дух. Интересно было открыть для себя новые грани этого образа.

Калафу Игоря Шевчука, для которого это тоже был первый выход в сложнейшей партии, как по мне, немного недоставало масштабности, героичности, возможно, даже некоторой бравады. Хочется, чтобы этот герой смотрелся ярче, крупнее… Хотя, наверное, я все-таки слишком многого требую от премьерного выступления в таком спектакле. С вокальными сложностями солист вполне совладал, так что нашу сцену можно поздравить с обретением нового Калафа. А уверенность и яркость, хочется надеяться, придут в самом скором времени. В целом премьера произвела очень достойное впечатление.

Для обеих исполнительниц женских партий этот спектакль стал уже вторым. По сравнению с премьерой пластика Лиу и Турандот смотрелась намного естественнее, практически исчезла вычурная нарочито кошачья повадка, так мешавшая мне воспринимать декабрьский спектакль. Обе солистки произвели хорошее впечатление. И верхние ноты в партии Турандот на этот раз прозвучали гораздо свободнее и уже почти не терзали слух излишней резкостью. Прогресс очевиден, и мне будет очень интересно наблюдать за рождением нашей новой Турандот. Если после первого ее спектакля мне казалось, что это — вопрос не одного сезона, то теперь уже хочется верить, что все случится гораздо раньше. Разумеется, при условии, что спектакль будет регулярно появляться в афише.

Тройка министров во главе с В..Гудзем тоже произвела гораздо лучшее впечатление, чем предыдущий состав исполнителей.

В целом спектакль шел по нарастающей. Довольно среднее начало, казалось, не сулило в этот вечер особых художественных откровений. Но постепенно все освоились, распелись, и происходящее на сцене стало по-настоящему увлекать. А последняя сцена получилась настолько яркой и достоверной, что сумела растрогать даже мое суровое сердце.

Вот ради таких неожиданных открытий я и продолжаю упорно ходить в театр. Хотя в этом зале пережито уже столько неприятных разочарований, что их с лихвой хватило бы на добрую дюжину зрителей… Но вот случаются спектакли, которые меня вдруг цепляют. Все еще далекие от идеала, но трогающие неравнодушием исполнителей, искренним стремлением сотворить такое желанное для зрителей чудо. Воскрешающие веру в светлое будущее нашего театра. Такие, как сегодняшняя «Принцесса Турандот».

45-й сезон: афиша января-февраля

Итак, уже почти отшумели новогодние праздники, и в театре подходит к завершению изнурительный марафон детских сказок. Правда, в этом сезоне не забыли и о взрослой аудитории, неожиданно щедро побаловав ее традиционными, но от этого не менее любимыми публикой «Шелкунчиком» и «Ночью перед Рождеством».

В афише на вторую половину января у нас 10 спектаклей. Вроде и не так уж мало, но, внимательнее вчитавшись, понимаешь, что половину репертуара составляют «Симфо-шоу», «Сорочинская ярмарка», «Carmen&Jose» и «Ночь перед Рождеством»… Разумеется, у всего этого есть своя публика, но я из тех зрителей, которые давно пресытились нашими местечковыми «мировыми премьерами» и творческими экспериментами и продолжают упорно и почти безнадежно тосковать по «Трубадуру», «Паяцам», «Борису Годунову» и «Спящей красавице». Кстати, и нашей новой «Нормы» что-то уже 4 месяца подряд в афише не видать. И это всего после 3 представлений…

К слову, как-то очень неловко видеть, что «Сорочинская ярмарка», текст которой представляет собой вульгарный суржик, а сюжет – пошловатый водевиль, посвящена Дню Соборности Украины. Уж лучше совсем ничего, чем такой сомнительный «шедевр»… В этой связи невольно вспоминается забытая после единственного исполнения кантата-симфония С.Людкевича «Кавказ». Вот это было бы действительно достойно такого дня!

Классический репертуар января ограничивается 2 балетами (и это, пожалуй, еще и много, поскольку после заокеанских гастролей труппа выглядит смертельно уставшей), 2 операми (тоже можно понять, поскольку часть солистов и хор отработали больше десятка сказок) и «Кармина бурана». Последняя, впрочем, по моим ощущениям от последнего увиденного представления пребывает не в лучшем состоянии.

В «Принцессе Турандот» 20 января мы, надеюсь, наконец услышим все-таки премьеру Игоря Шевчука в партии Калафа, анонсированную еще в декабре. В «Аиде» 26 января главной интригой остается имя исполнительницы заглавной партии. Совершенно точно, что нас ожидает премьера, но вот официальной информации, кто именно станет нашей новой Аидой, пока нет. Но и без того спектакль не может не вызывать интерес, потому что состав обещают обновить кардинально. Только среди исполнителей главных партий в этот вечер ожидается, с учетом пока не известной главной героини, сразу 5 премьер: Радамес — В.Лисковецкий, Амонасро — А.Ломакович, царь Египта — В.Бабенко, Рамфис — М.Иващук. Остается только надеяться, что такое основательное вливание свежей крови приведет к тому, что мы будем видеть одну из самых ярких постановок нашего театра чаще, чем раз в сезон.

Балетная классика в афише января представлена «Лебединым озером» с дуэтом Е.Печенюк — Е.Кучвар и «Ромео и Джульеттой» в исполнении А Салмановой и А.Габелко.

Февральская афиша привлекает в первую очередь анонсом сразу двух премьер. К сожалению, в последние сезоны слово «премьера» вызывает во мне скорее нервный озноб, чем радостное предвкушение. Не далее, как в конце прошлого сезона у нас убили новой постановкой оперу «Евгений Онегин». Теперь настал черед еще одного шедевра Чайковского — балета «Щелкунчик». Возобновленная на нашей сцене в 2008 году классическая постановка на основе хореографии В.Вайнонена неизменно имела успех у публики. Это был один из немногих балетных спектаклей, в которые можно было приглашать солистов (премьеру, напомню, танцевали солисты НОУ Н.Лазебникова и А.Гура). Но у нас умеют убить курицу, несущую золотые яйца. Информации о новой постановке практически никакой, хотя до премьеры чуть больше месяца. Действительно, зачем заморачиваться, если название «Щелкунчик» само себя продает и при любом раскладе обеспечивает кассу. Известно лишь, что над постановкой работает Д.Омельченко, и что обновление коснется не только костюмов, но и хореографии. Не стану хоронить новый спектакль заранее, посмотрим, что получилось, 15 и 24 февраля. Но стоит опасаться, что сегодняшний «Щелкунчик» с Е.Печенюк и Е.Кучваром в главных партиях станет последним представлением классической постановки этого спектакля в нашем театре. Надо, пожалуй, сходить попрощаться.

Вторая анонсированная премьера настораживает еще сильнее. Чего стоит только название — «баROCKо», — прямо-таки лингвистический мутант какой-то… Подзаголовок «Музична подорож великого симфонічного оркестру» тоже мало что объясняет. Надеюсь, эпитет «великий» относится к количеству и составу оркестра, а не к уровню звучания. Тому, как безбожно у нас фальшивят духовые, уже возмущаются даже случайные зрители, раз в сезон приводящие детей на сказку. Лично я подозреваю, что у нас родили Симфо-шоу №2… Не многовато ли шоу для оркестра, который так скверно звучит? Насколько оправдается мой пессимизм, услышим 27 февраля. Мне лично было бы гораздо интереснее послушать концертные программы из, например, арий из украинских, французских или немецких опер (у нас же десятилетиями из французского репертуара одна «Кармен», а из украинских и немецких опер и вовсе ничего…) или оперных увертюр… Но у нас считают, что публика жаждет только шоу…

Кроме премьеры новой постановки «Щелкунчика», в балетной афише февраля я больше всего буду ждать «Дон Кихот», которым нас так редко балуют в последние сезоны. В анонсированном составе радуют имена исполнителей главных партий, которые станцуют Е.Печенюк и Е.Кучвар (очень интересно снова увидеть их дуэт!), и вызывает немалое недоумение наличие Феи Сирени… Внимательнее бы надо, практически каждый месяц в буклете с репертуаром какие-то огрехи! А это тоже имидж театра!

Также в феврале мы увидим «Carmen&Jose», «1000 и 1 ночь» (Е.Шмигельская, Д.Ганник, А Габелко), «Лебединое озеро» (С.Лисняк, А.Чорич), «Ромео и Джульетту» (А.Веретина, А.Габелко).

В оперной афише, как по мне, наибольший интерес представляет «Кармен» 26 февраля, посвященная памяти Ю.Чайки. Заглавную партию исполнит Ольга Ус. Анонсированы также премьеры В.Лисковецкого в партии Хозе и В.Бабенко в партии Цуниги. Вот только опять длинный спектакль ставят в будний день посреди недели, как и декабрьского «Князя Игоря». Ну надо же учитывать, что большая часть оперной зрительской аудитории зависит от общественного транспорта. Театралы, даже фанатики вроде меня, вынуждены уходить с последнего акта, чтобы без приключений добраться домой! А учитывая, что многие спектакли у нас идут раз в сезон, это вдвойне досадно. И не надо про такси. На оперу у нас последнее время, как правило, зал заполняют за счет пригласительных, розданных ветеранским организациям, а в них далеко не олигархи… Вот и пустеют ряды в последнем антракте…

Интересно также будет снова услышать М.Цветинскую в «Травиате» 23 февраля. Напомню, что именно эта солистка пела Виолетту в премьерном спектакле. Её партнерами в этот раз станут Т.Парулава и А.Сергеев.

В «Любовном напитке» 16 февраля анонсирована премьера М. Иващука в партии Дулькамары. Компанию ему составят А.Бокач, Т.Парулава и В.Гудзь,

«Свадьба Фигаро», Риголетто» и «Кармина бурана», судя по заявленным составам, никаких сюрпризов не обещают. Скорее наоборот, некоторые имена в списке исполнителей склоняют меня к мысли пропустить февральские представления этих опер. Как и «Летучую мышь». Не хочу обижать ни артистов, ни их поклонников, но предпочту пожалеть свои нервы, глаза и уши.

Неожиданно разнообразной получилась в феврале и концертная афиша. Помимо уже упомянутой премьеры оркестрового путешествия, нас ожидают вечер романсов и «Реквием» Верди. Вот этого я точно не пропущу в надежде в первом случае услышать что-нибудь свеженькое и поглазеть на нарядные концертные платья наших солисток, а во втором — послушать великую музыку, не так часто звучащую на нашей сцене.

Чудес не бывает (Турандот 22.12.2018)

Турандот — Е.Миколайко (премьера), Калаф — А.Гримальди (приглашенный солист), Лиу — Е.Кравченко (премьера), Тимур — И.Бабенко, министры — С.Гомон, Н.Ефименко, А.Прокопенко, Мандарин — А.Ломакович, Альтоум — И.Садовой (премьера).

Дирижер — Ю.Пороховник.

Так уж сложилось, что «Принцесса Турандот», и без того обещавшая стать интересным спектаклем, благодаря целому списку премьер, оказалась еще и, если можно так выразиться, презентацией нового руководства нашего многострадального театра. Не стану вдаваться в подробности смены власти в театре, где, как водится, не обошлось без скандала. И, тоже как водится, свеженазначенный и.о. директора тут же озвучил грандиозные планы и перспективы, могущие по размаху и масштабу соперничать с предвыборными обещаниями кандидатов в президенты. Впрочем, мы, театралы, народ тертый. Нам уже столько раз обещали… Если бы все обещанное исполнилось, то театр наш давно был бы в списке лучших оперных домов как минимум Европы. Поэтому поживем — увидим. Хотя бы до конца сезона, когда уже можно будет подводить первые итоги.

В который раз повторюсь: мне совершенно безразлично, чья фамилия будет красоваться на табличке на кабинете директора. Мне нужен достойный уровень театра. Достойные постановки опер и балетов и достойный уровень их исполнения. Яркая и интересная театральная жизнь. Тот, кто сумеет это обеспечить, и будет для меня лучшим директором театра.

И я, конечно же, прекрасно понимаю, что ни Пинчук, ни любой другой, оказавшийся сейчас в директорском кресле, не волшебник. И со сменой власти в театре не появится, как по мановению волшебной палочки, новая акустика, новый оркестр, новые музыкальные инструменты и костюмы, а самое главное — новое отношение к работе. Это труд не одного дня и даже не одного года. Радует пока лишь одно: новый руководитель будет одновременно директором и художественным руководителем театра. А это означает, что ему уже не удастся прятаться за излюбленной отговоркой своего предшественника «Я в творческий процесс не вмешиваюсь!». Я, конечно, не настолько доверчивый и наивный зритель, чтобы этому поверить, но вот слышать эту фразу приходилось регулярно. Теперь, надеюсь, уже не придется.

Лично для меня главным доказательством того, что новое руководство пришло в оперный всерьез и надолго, стало присутствие на спектакле главы облсовета. Ведь до этого Г.Пригунов не удостаивал оперный не то что своим визитом, но и такой формальностью, как корзина цветов, даже по случаю 40-летнего юбилея театра. А тут вдруг вспомнил о его существовании, выложил в сети фото с приглашенным солистом, лично посетил представление, преподнес корзину цветов участникам спектакля… Вся эта поразительная активность — более чем прозрачный намек, что областные власти, в чьем ведении находится наш оперный, делают ставку на нового руководителя и, хочется верить, впредь не намерены демонстративно не замечать театра. Надеюсь, это поможет решать многие проблемы. Лишь бы только и новое руководство, и хозяева театра стремились возродить в нем храм высокого искусства, а не окончательно превратить нашу оперу в дешевый мюзик-холл.

Но вернемся к спектаклю. В прошлом сезоне опера прозвучала на нашей сцене всего 1 раз, по случаю годовщины смерти Ю.Чайки. Это единственное произведение Дж.Пуччини, сохранившееся в репертуаре нашего театра, поэтому к юбилею композитора показать было больше нечего. И, разумеется, столь редкое появление в афише мало благоприятствует качеству ее звучания. Ввод сразу нескольких новых исполнителей только усугублял мои опасения.

За несколько дней до спектакля стало известно, что партию Калафа, вместо ранее заявленной премьеры нашего солиста И.Шевчука, исполнит тенор из Италии Аурелио Гримальди. Для меня лично эта новость стала некоторым разочарованием. Меня больше радует творческий рост своих солистов, чем бесконечная череда гастролеров, наспех входящих в незнакомую постановку. Мы это уже проходили в конце 90-х, когда почти в каждом спектакле пели приглашенные солисты. Если уж приглашать, то лучших артистов из тех, чьи гонорары потянет наш скромный бюджет. Будем честны: наш театр сегодня, увы, не из тех, куда особенно стремятся. И нам не приходится рассчитывать, что в Днепр приедут звезды первой величины. И те зарубежные гастролеры, которых мне довелось видеть на нашей сцене прежде, это убеждение лишь подтверждали.

Наш гость порадовал мой слух очень хорошей вокальной школой и умением себя подать и подчеркнуть самые эффектные моменты партии. К сожалению, не могу сказать того же о его вокальной форме. Тембр его голоса оказался непривычно темной и густой, почти баритональной окраски. Особенно расстроила «Non piangere, Liu», которую я люблю даже больше знаменитой «Nessun dorma».

Впечатление от нашей новой Турандот у меня тоже сложилось неоднозначное. Эту солистку мне довелось услышать впервые и сразу в такой сложнейшей партии. Это большое испытание и для гораздо более опытных солисток. Откровенно говоря, за те несколько сезонов, что эта опера идет у нас в новой редакции, меня по-настоящему впечатлила лишь солистка НОУ Т.Анисимова. А для Е.Миколайко Турандот стала всего лишь второй оперной партией в карьере. Все-таки концертные программы в филармонии и оперный спектакль — вещи несравнимые. Отдавая должное эффектной внешности, красивому тембру, смелости и самоотдаче артистки, не могу не отметить, что пока это для нее партия на вырост. Уж слишком резали слух зажатые и очень резкие верхние ноты. Окончательное впечатление составлю, послушав ее в нескольких спектаклях. Несправедливо было бы судить по первому выступлению в такой трудной партии.

Лучшей из исполнителей главных партий в этом спектакле, пожалуй, оказалась другая дебютантка — Екатерина Кравченко, исполнившая партию Лиу. Несмотря на непривычную актерскую и особенно пластическую трактовку, образ получился трогательным и запоминающимся.

Впрочем, глядя на обеих героинь, мне сложно было отделаться от навязчивого впечатления, что в театре немного зарепетировались, готовя детский мюзикл «Кошкин дом». И теперь эта легко узнаваемая кошачья пластика перенеслась и в «Турандот», резко контрастируя с другими героями спектакля и хором. А неожиданно корявые руки танцовшиц из свиты главной героини этот контраст еще более усиливали. Впрочем, мы уже видели на нашей сцене Турандот — ледяную деву и Турандот — рыночную торговку. Почему бы для разнообразия не посмотреть еще и на рассерженную кошку? Если бы только не этот резкий контраст с общей стилистикой спектакля!

Приятным сюрпризом стало отсутствие микрофонов, которыми ранее крайне неудачно подзвучивали хор. Не могу сказать, что это волшебным образом улучшило его звучание, но оно хотя бы перестало быть рваным. Ведь раньше эта бестолковая подзвучка очень грубо выхватывала из общего звучания отдельные группы хористов. Нашему главному хормейстеру пора бы перестать рассказывать, что у нас лучший хор в мире, а начать прилагать усилия к тому, чтобы действительно сделать его таковым.

Более собранным и отрепетированным от одного лишь отсутствия микрофонов, спектакль, увы, не стал. Местами все действо грозило просто рассыпаться, но, к счастью, обошлось. Впрочем, чего ожидать от оперы, которая в 2018 году исполнялась всего дважды да еще с таким количеством вводов!?

Как и во всех спектаклях нынешнего сезона, снова неприятно поразил расхлябанный и гремящий оркестр. Такое впечатление, что музыканты в этот вечер вообще впервые видели не только партитуру, но и дирижера, и друг друга…

Отдельного упоминания заслуживает и бравая троица министров. Продолжаю недоумевать, как А.Прокопенко в его нынешней вокальной форме умудрился пройти августовский конкурсный отбор. И почему его в таком состоянии упорно продолжают ставить в спектакли. Тем более, что дефицита баритонов сейчас в труппе не наблюдается. Слушать это просто невозможно.

Но ведь нельзя было ожидать, что с приходом нового директора все волшебным образом изменится, что бы ни рассказывали на пресс-конференциях и не обещали на презентациях. И этот спектакль — всего лишь объективное отражение нынешнего состояния нашей оперы. Остается лишь надеяться на перемены к лучшему.